«Il existe une crainte d'exposer la prison au grand public»

Genève est précurseur dans l’indépendance des soins de santé en prison. Pourriez-vous nous en dire davantage?

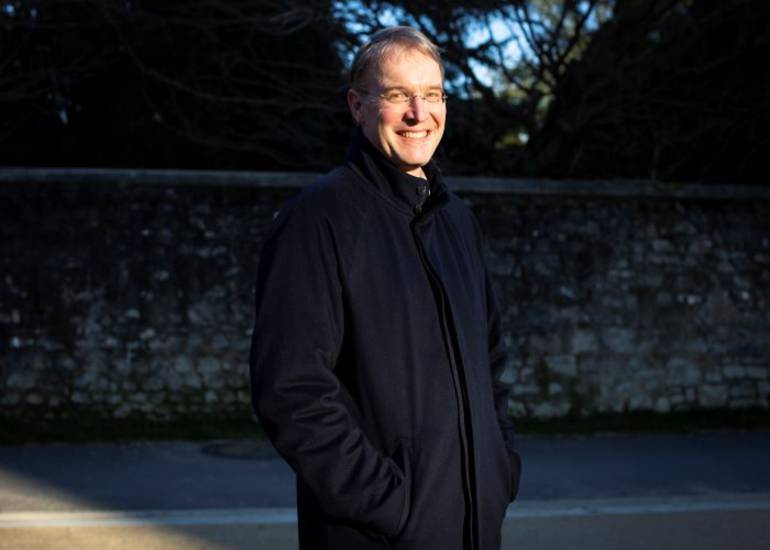

Pr Hans Wolff: Les prisons sont à l’origine conçues comme des institutions totales, c’est-à-dire coupées du monde extérieur. Chaque aspect de la vie des personnes qui y sont maintenues est réglementé. Heures du coucher, du lever, des repas, des promenades, etc. La santé s’inscrit dans ce contrôle absolu de la personne détenue. Elle est supervisée par l’autorité carcérale, ce qui engendre des conflits au niveau de l’éthique médicale. A Genève, le Pr Jacques Bernheim s’est battu pour que les soins de santé en détention soient d’une qualité équivalente à ceux accessibles par la population libre. C’est en grande partie grâce à son travail qu’en 1963, Genève a transféré l’intendance des soins de santé en prison du département de la justice à celui de la santé. Outre l’amélioration de la qualité des soins, cette indépendance préserve le corps médical d’éventuels conflits d’intérêts. Elle lui donne par exemple la liberté de dénoncer des mauvais traitements et lui permet, à travers le respect du secret médical, d’établir une relation de confiance avec le patient. En 1988, la Norvège a été le premier état européen à adopter ce système d’indépendance des soins, soit 25 ans après Genève. Sur ce point, Genève est donc très en avance. En revanche, la Suisse ne l’est pas. Actuellement, seuls six cantons ont adopté l’indépendance des soins médicaux en milieu carcéral. Les vingt cantons restants continuent d’employer des médecins vacataires qui sont attachés à l’autorité pénitentiaire.

L’ONU et le Comité européen pour la prévention de la torture stipulent l’indépendance des soins médicaux en détention et le principe d’équivalence des soins par rapport à la population générale. La détention se doit de respecter les droits fondamentaux de l’homme, dont celui à la santé. Ces droits ne seraient-ils pas unanimement respectés en Suisse ?

En effet. Prenons un exemple: afin d’éviter que les personnes détenues s’injectent des substances à l’aide de seringues souillées ou même de stylos-billes, qui ont pour effet de décupler la transmission de maladies comme le VIH ou les virus de l’hépatite, un programme d’échange de seringues a été mis en place en détention. La Suisse le fait en milieu libre. Elle devrait par conséquent le faire en prison, lieu qui, de plus, concentre des populations à risque. Ce programme a démarré en 1996 à la prison de Champ-Dollon. Il a été cautionné par le Conseil d’Etat en 2000 et s’inscrit depuis lors dans la Loi suisse sur les épidémies (LEp). Or, la majeure partie des cantons ne l’appliquent pas. C’est incompréhensible et un véritable scandale.

Pourquoi ne l’appliquent-ils pas?

La gestion pénitentiaire ne repose pas sur une culture scientifique. De plus, les autorités sanitaires chargées de surveiller l’application de la LEp se montrent généralement timides face aux autorités pénitentiaires. Le rapport de force entre santé et sécurité n’est donc pas toujours équilibré. Il faut imaginer la santé et la sécurité comme un couple. Si l’un contrôle l’autre, la relation peut fonctionner, mais elle ne sera pas bonne. Je suis en faveur d’une approche plus intégrative où sécurité et santé collaborent davantage, toujours dans le respect des rôles de chacune.

Pourriez-vous nous donner un exemple concret où savoir médical et sécurité peinent à s’entendre?

Prenons l’isolation pour motifs disciplinaires. En Suisse, le cachot demeure le moyen principal de punir en prison. Or, à ma connaissance, il n’existe aucune étude scientifique prouvant les bienfaits de cette pratique. Il en existe en revanche une centaine qui démontrent ses effets négatifs, voire mortels. Le risque de suicide en prison est dix fois plus élevé qu’au sein de la population libre. Au cachot, ce risque augmente à nouveau de dix, voire quinze fois, ce qui signifie qu’il est 150 fois plus élevé qu’à l’extérieur. Je ne pense pas que les directeurs de prison soient informés de ces chiffres. Car s’ils l’étaient, ils questionneraient assurément leurs pratiques. Respecter les règles en prison est nécessaire. En revanche, se limiter à un seul moyen de punir, qui est de plus hautement dangereux au niveau de la santé, ne peut qu’avoir des répercussions néfastes.

Quelles alternatives au cachot?

Elles sont multiples. Un exemple serait de suspendre la télévision ou de réduire ou interdire une activité chère au détenu.

Dénoncer les conditions de nos prisons n’était certainement pas l’objectif premier de votre ouvrage*, qui propose des directives pour améliorer la qualité des soins proposés en détention. Reste que celui qui s’y aventure se confronte inévitablement aux parts d’ombre qui accompagnent l’organisation des prisons suisses. Notre système pénitentiaire est-il en crise?

Je ne dirais pas qu’il est en crise, mais je pense qu’il souffre d’un profond manque d’évaluation. C’est pourtant un système qui coûte cher: entre 8000 et 50’000 CHF par mois par détenu. L’État devrait être en mesure de justifier ses dépenses. Et pour ce faire, l’organisation de nos prisons devrait être questionnée. Ne devrait-on pas, par exemple, investir davantage dans le domaine de la prévention? La détention préventive – qui engendre souvent des conséquences dramatiques comme la perte d’emploi, le manque d’argent pour payer le loyer, la stigmatisation des enfants à l’école ou encore la séparation du couple – est-elle toujours nécessaire? Je reste convaincu qu’il est possible d’améliorer le fonctionnement de nos prisons tout en répondant aux deux objectifs principaux du Code pénal, à savoir sanctionner et réhabiliter.

Comment?

Il existe d’autres modèles. La Norvège, par exemple, a mis en place une prison écologique et humaniste à Bastoy. Ses détenus ont tous les jours la liberté de choisir entre thérapie, travail ou éducation. Lorsqu’ils sortent de prison, ils sont tous dotés d’une formation certifiante et leur taux de récidive est extrêmement bas. C’est donc un modèle qui rend un vrai service à la société. Il s’accompagne naturellement d’un coût, mais qui, sur la durée, est largement compensé.

Sécurité et transparence sont-elles incompatibles?

Je ne dirais pas incompatibles, mais antinomiques. Le manque de transparence dont souffrent nos prisons – et ceci est loin d’être un phénomène proprement genevois – se justifie aussi par des exigences sécuritaires. Nous vivons dans une société qui prône le risque zéro. Et je suis le premier à en profiter. J’ai visité des prisons en Moldavie et en Angleterre qui sont extrêmement dangereuses. Où en vous y aventurant, vous risquez la mort ou le viol par les codétenus. A Genève, la sécurité est bonne entre personnes détenues et je dirais presque absolue pour les collaborateurs. Il est également devenu quasiment impossible pour les détenus de s’évader. Donc, dans ce sens, la sécurité fait son travail. Côté transparence, il existe une crainte d’exposer la prison au grand public. Si nous parvenions à établir une démarche d’évaluations et de questionnements, à tous les niveaux, pas seulement dans le domaine de la santé, je suis convaincu que le personnel pénitentiaire, les personnes détenues et la population générale en bénéficieraient. La prison est un système qui coûte énormément à la société, ses pratiques devraient donc être évaluées de manière professionnelle et transparente.

Quels seraient les modèles pénitentiaires dont la Suisse pourrait s’inspirer?

Plusieurs pays européens ont réussi à faire baisser leur population carcérale sans impacts négatifs sur la sécurité publique. Je pense notamment à la Hollande, les pays scandinaves, l’Allemagne et l’Espagne, qui ont révisé leur code pénal et mis en place des alternatives à la détention. Le Portugal a lui aussi adopté une politique ingénieuse à l’égard des problèmes d’addictions. Les auteurs de violations de la loi commises pour consommation personnelle s’acquittent désormais de peines de travaux d’intérêt général et d’une obligation de suivre un traitement. Cette pratique permet, d’une part, de diminuer fortement la population carcérale, et de l’autre, de réduire les problèmes liés au VIH et aux hépatites en milieu carcéral.

Un rêve imagé?

Organiser un jour un concert à ChampDollon, avec une star. Admettons Sting. Les gens de l’extérieur viendraient écouter le concert en diffusion, derrière les murs de Champ-Dollon. L’envie d’être de l’autre côté du mur s’inverserait peut-être l’espace d’un instant. Qu’en pensez-vous?

Est-il difficile d’organiser des concerts en prison?

Il est vraisemblable que la grande majorité des artistes, même de renommée importante, accepteraient de venir jouer en prison gratuitement.

Mais alors?

Mais alors…

_________

* Hans Wolff et Gérard Niveau, Santé en prison, RMS Editions, 2019.

Paru dans Planète Santé magazine N° 37 – Mars 2020

«Les patientes et patients méritent d’être défendus»

Le patient peut-il refuser un traitement?