Le test ADN est quasi infaillible pour prouver la paternité

De quoi on parle?

Les faits

En octobre dernier, l’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy Rachida Dati révélait que Dominique Desseigne serait le père de sa fille Zohra. Pour prouver la paternité du PDG du Groupe Lucien Barrière, elle l’assigne en justice pour qu’il se soumette à un test de paternité.

Le bilan

La justice dira, le 4 décembre prochain, si le milliardaire français doit ou non s’astreindre au test de paternité.

La balle est maintenant dans le camp de la justice française. Si le tribunal accède à la demande en recherche en paternité déposée par Rachida Dati, Zohra pourra savoir si elle est, ou non, la fille biologique de Dominique Desseigne, à la tête du groupe hôtelier Lucien Barrière et multimillionnaire.

Echantillons facilement accessibles

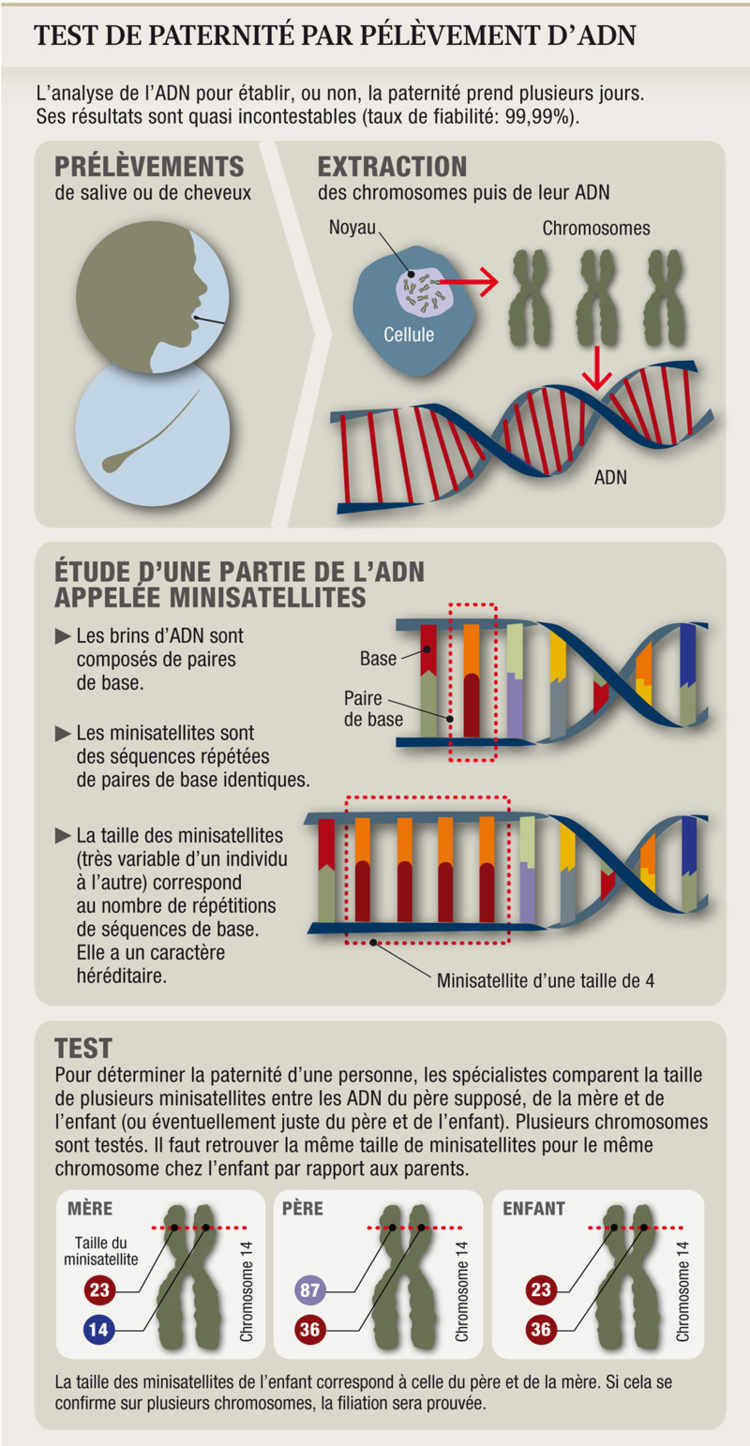

Les tests de paternité sont aujourd’hui devenus pratiques courantes dans les centres, publics ou privés, accrédités pour les faire (lire encadré). Il suffit pour cela de disposer d’un peu de matériel biologique– salive, sang ou autre – du père biologique présumé, de l’enfant et de sa mère. Ces échantillons facilement accessibles permettent de comparer les ADN logés au sein des noyaux des cellules des trois personnes concernées.

Un individu recevant la moitié de son patrimoine génétique de son père et l’autre de sa mère, «on regarde d’abord les caractères génétiques que l’enfant partage avec sa mère», explique Christian Gehrig, responsable adjoint du laboratoire de génétique forensique au Centre universitaire romand de Médecine légale (CURML), à Lausanne. Puis on compare le reste de son ADN avec celui de son géniteur supposé.

Il n’est pas nécessaire pour cela de décrypter la totalité du patrimoine héréditaire, il suffit d’examiner certaines régions des chromosomes – les minisatellites (voir infographie) – qui ont la particularité «d’être très variables d’un individu à l’autre». Le CURML en sélectionne seize et cela lui permet de trancher. Si l’homme n’a pas les mêmes caractéristiques génétiques que l’enfant, il n’est pas son géniteur. En revanche, si dans tous les minisatellites du fils ou de la fille, on retrouve les caractéristiques paternelles, la probabilité de paternité calculée est supérieure à 99,99%. Autant dire que la filiation est prouvée.

Cette méthode est donc considérablement plus précise que celle utilisant le groupe sanguin que l’on pratiquait auparavant. «Il n’existe que quatre groupes sanguins et le groupe O est partagé par environ 40%de la population. Il y avait donc peu de situations où l’on pouvait exclure qu’un homme soit le père biologique.»

De la brosse à dents à l’exhumation

L’analyse génétique se complique lorsque le père présumé est mort et enterré, comme c’est le cas dans l’affaire Jean-Luc Delarue. Kelly M. prétend en effet que sa fille Chelsea serait le fruit d’une liaison avec l’animateur de télévision décédé en août dernier. Si la méthode est plus complexe, il existe toutefois plusieurs manières d’avoir accès à l’ADN du défunt.

L’une d’elles est de tenter de retrouver des échantillons biologiques de la personne en question, par exemple du sang prélevé à l’hôpital où l’animateur a été traité pour son cancer. «Ce n’est pas toujours évident, car les hôpitaux ne gardent pas ce genre de fluide biologique très longtemps», constate Christian Gehrig. A défaut, on peut aussi examiner les objets personnels du mort – son rasoir, sa brosse à dents, ses habits – comme on le voit faire par les fameux experts de la série télévisée du même nom. Evidemment, il est difficile d’être sûr que ces vêtements ou ustensiles appartenaient bien à la personne concernée, mais en cas de doute, «on peut comparer l’ADN trouvé avec celui d’un de ses enfants légitimes». Le plus simple, selon le biologiste, serait d’analyser l’ADN de proches parents de Jean-Luc Delarue, car «les caractéristiques génétiques qu’un enfant hérite de son père se retrouvent aussi chez ses grands-parents paternels». Au cas où le père de l’animateur, et éventuellement sa mère si elle est vivante, acceptait de se soumettre à l’examen, ou si d’éventuels frères et sœurs consentaient, les recherches seraient facilitées. «Plus les personnes de la même famille auxquelles on a recours sont nombreuses, plus le test est puissant et plus on aura de chances de répondre à la question posée de manière concluante», poursuit le spécialiste lausannois. Si toutes ces méthodes échouent, il reste la solution ultime: exhumer le corps du défunt pour y prélever de l’ADN à partir des os. Il y a eu un précédent célèbre: le chanteur et acteur Yves Montand, dont on a déterré la dépouille en 1998, six mois après sa mort, à la demande de celle qui prétendait être sa fille. Les résultats du test de paternité ont montré qu’elle ne l’était pas.

Vente en ligne illégale

Internet

Il suffit de surfer sur la Toile pour trouver de nombreux sites qui vendent des tests ADN de paternité. Ils ne portent pas une adresse «.ch» – ce n’est pas autorisé – mais sont donc domiciliés à l’étranger. Cela n’empêche pas l’un d’eux – qui affiche sans complexe un drapeau helvétique – d’inciter les Suisses à acheter des kits en ligne. Il s’agit, lit-on, d’une sorte de coton-tige avec lequel on «prélève des échantillons de muqueuse buccale», avant de les retourner au laboratoire qui «effectuera un test de filiation très précis».

Il est difficile d’évaluer la fiabilité des résultats. En outre, ce procédé n’offre aucun moyen d’identifier celles et ceux qui ont fourni la salive. Surtout, le vendeur n’exige pas que toutes les personnes concernées – le père supposé, l’enfant et, s’il est mineur, un curateur – donnent leur consentement, ce qu’exige le droit helvétique.

Autant dire que les conclusions de ces examens achetés en ligne ou à l’étranger ne sont pas reconnues par les tribunaux, «qui doivent travailler sur des preuves obtenues de manière licite», rappelle Dominique Sprumont. Et le professeur de droit de conclure que non seulement ces kits «ne servent à rien d’un point de vue juridique», mais que leur utilisation «conduit même leurs utilisateurs à des actes illégaux ou à la limite de la légalité».

Des tests très encadrés par la loi

Législation

Un homme qui veut s’assurer que son fils est bien le sien; une mère qui souhaite toucher une pension alimentaire; un enfant qui souhaite connaître son père biologique ou qui tente de récupérer sa part d’héritage. Il y a de multiples raisons qui poussent à vouloir faire un test de paternité.

A ce désir de savoir, la loi suisse impose toutefois des limites. Au centre de ses préoccupations, elle place «l’intérêt de l’enfant et son droit à avoir un père et une mère», souligne Dominique Sprumont, directeur adjoint de l’Institut de droit de la santé (IDS) de l’Université de Neuchâtel. Un test peut ainsi être réclamé par un juge afin d’assurer un père – vivant ou non – à l’enfant.

Mais «en dehors des procédures judiciaires, ces tests sont en principe interdits, précise le juriste, également professeur de droit à l’Université de Fribourg. A titre exceptionnel et dans le strict respect des intérêts de l’enfant, il s’en pratique toutefois dans certains instituts de médecine légale et quelques hôpitaux».

«La neuro-pédiatrie est une spécialité multidisciplinaire par excellence»

Autisme: la part génétique se confirme